Translation option:

La violence à l’égard des femmes et des filles est un problème mondial persistant. À elle seule, la violence physique et/ou sexuelle exercée par un partenaire intime touche plus d’une femme sur quatre, tandis que les taux de violence à l’égard des filles dépassent souvent 50 % à la maison, à l’école et dans les lieux publics. L’élaboration de politiques efficaces visant à réduire la violence dépend de l’existence de données précises. Or, les enquêtes auprès des ménages, principale source de données sur la violence à l’égard des femmes, sous-estiment souvent l’ampleur du problème. Les participants à l’enquête peuvent être réticents à révéler leur expérience de la violence en raison de la honte, de la stigmatisation, de la peur des conséquences et d’autres obstacles. Bien que l’importance de ces facteurs tende à varier en fonction de la population cible et du contexte, l’amélioration de la qualité de ces données peut contribuer à la fois à stimuler les investissements et l’attention portée à la violence à l’égard des femmes, et à prendre des décisions cruciales sur ce qui fonctionne en matière de prévention et d’intervention.

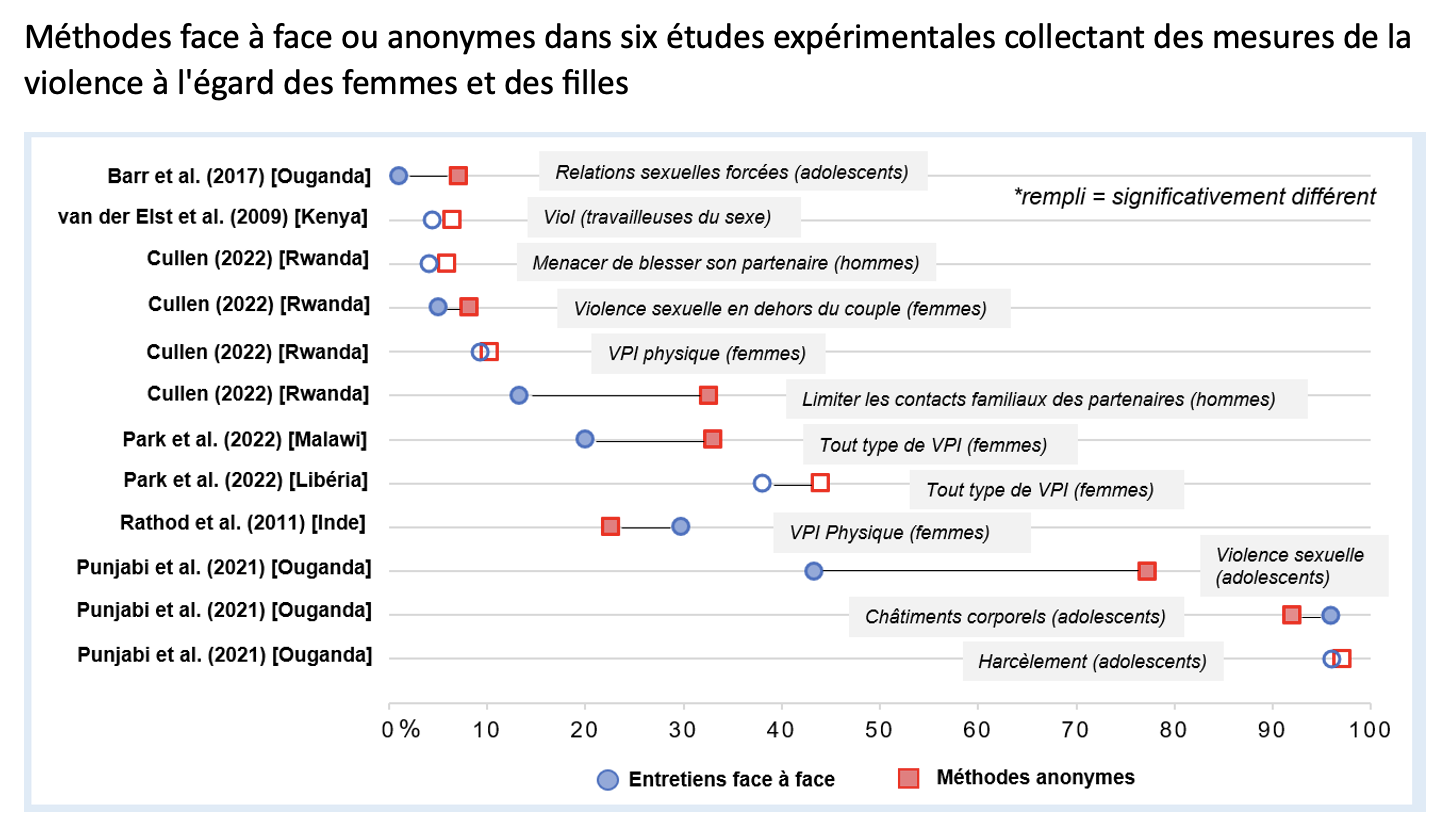

Les chercheurs ont expérimenté des méthodes visant à accroître la précision et la qualité des données, notamment en utilisant des méthodes d’enquête anonymes—telles que les interviews auto-administrés assistés par ordinateur (ACASI)—qui facilitent la protection de la vie privée des participants. Des études antérieures menées dans divers contextes et comparant les méthodes traditionnelles en face à face aux méthodes anonymes sont prometteuses ; par exemple, dans six études expérimentales menées en Inde, au Kenya, au Liberia, au Malawi, au Rwanda et en Ouganda, environ la moitié des indicateurs mesurés en matière de violence étaient significativement plus élevés avec des méthodes anonymes qu’avec des méthodes en face-à-face (Figure1). Cependant, les résultats mitigés selon les contextes et les types de violence soulèvent des questions quant à l’efficacité des méthodes anonymes dans des contextes, des populations et des mesures diversifiés.

Dans un récent document de discussion de l’IFPRI, nous décrivons une expérience randomisée au Sénégal comparant deux méthodes de collecte de données d’enquête sur la violence à l’égard des femmes. Les résultats montrent qu’une approche anonyme a donné des niveaux de violence rapportés systématiquement plus élevés à travers un ensemble diversifié d’indicateurs de VAWG, par rapport aux entretiens face à face.

Figure 1

Notes: VPI = violence entre partenaires intimes ; les études comprennent : Barr et al. 2017, Cullen et al. 2022, Park et al. 2022, Punjabi et al. 2021, Rathod et al. 2011, van der Elst et al. 2009.

Essayer une approche différente de l’administration d’enquêtes au Sénégal.

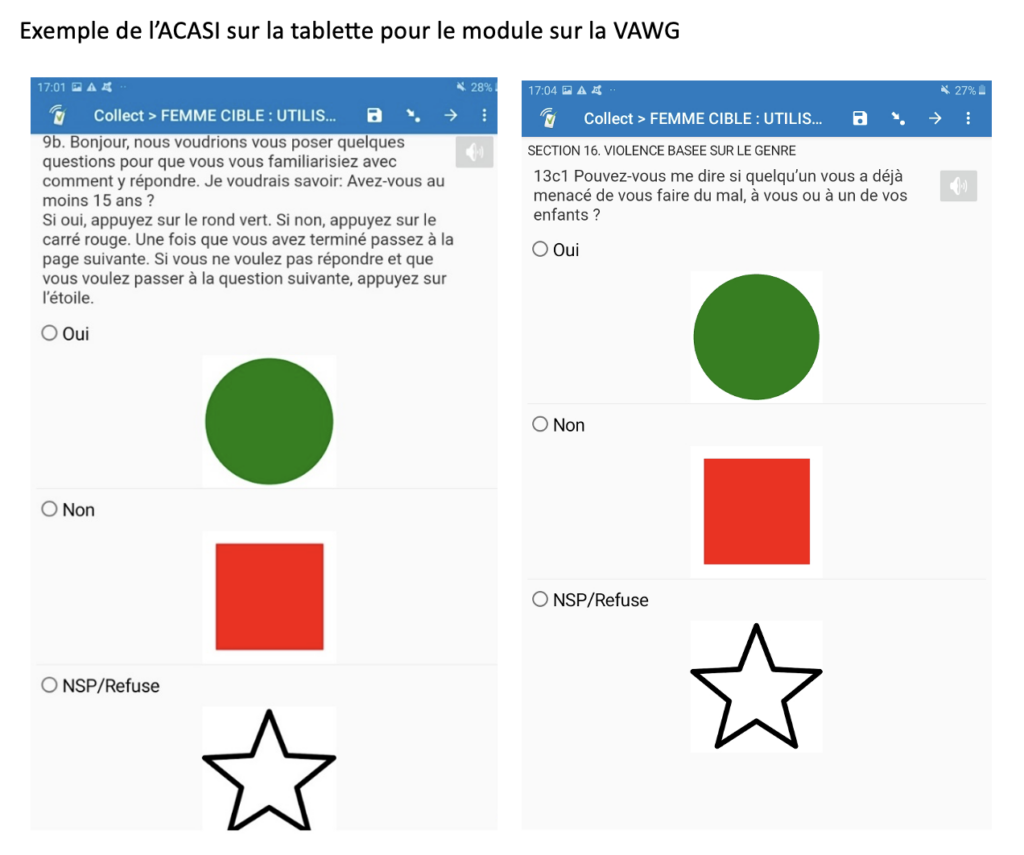

Dans le cadre d’une enquête à grande échelle portant sur environ 3 400 femmes et filles (âgées de 15 à 35 ans) dans les régions rurales de Kaolack et Kolda au Sénégal, nous avons réparti les participantes de manière aléatoire en deux groupes : l’un pour répondre aux questions sur la VAWG (violence à l’égard des femmes et des filles) par des enquêtrices spécialement formées pour solliciter de manière respectueuse et empathique les informations sur la VAWG, et l’autre pour effectuer des auto-entretiens assistés par ordinateur et audio (ACASI). Dans le groupe ACASI, les participants écoutaient les questions dans des écouteurs et saisissaient les réponses à l’aide de formes colorées sur des tablettes (Figure 2, cercle vert = oui, carré rouge = non). Pour préparer les participants, les enquêteurs les ont guidés tout au long du processus d’auto-entretien, y compris les questions de test. Si les participants indiquaient qu’ils n’étaient pas à l’aise pour compléter le module ou montraient qu’ils ne comprenaient pas comment manipuler la tablette, ils étaient réaffectés pour être interrogés directement par les enquêteurs.

Dans les deux groupes, les femmes et les filles en couple actuel ou récent ont répondu à des modules de questions standard sur la violence entre partenaires intimes (VPI), conformément à l’Enquête sénégalaise sur la Démographie et la Santé (15 questions sur des actes spécifiques correspondant à la VPI émotionnelle, physique et sexuelle). En outre, toutes les femmes et les filles ont dû répondre à une série de questions concernant la violence perpétrée par toute personne au sein du ménage ou de la communauté (18 questions sur des actes spécifiques correspondant au harcèlement et à la violence émotionnels, physiques et sexuels). Nous avons analysé les données en comparant les mesures de prévalence entre le groupe randomisé pour les entretiens en face à face au groupe randomisé pour les entretiens auto-administrés (ACASI), en contrôlant un certain nombre de caractéristiques de base et d’effets fixes de l’enquêteur.

Figure 2

Notes: L’écran de gauche montre un exemple de question de test ou de formation (l’audio via les écouteurs a été traduit en Wolof ou en Pular, les langues dominantes dans chaque région), tandis que l’écran de droite montre un exemple de question sur la VPI émotionnelle.

Les femmes et les filles divulguent davantage d’informations lors des enquêtes auto-administrées

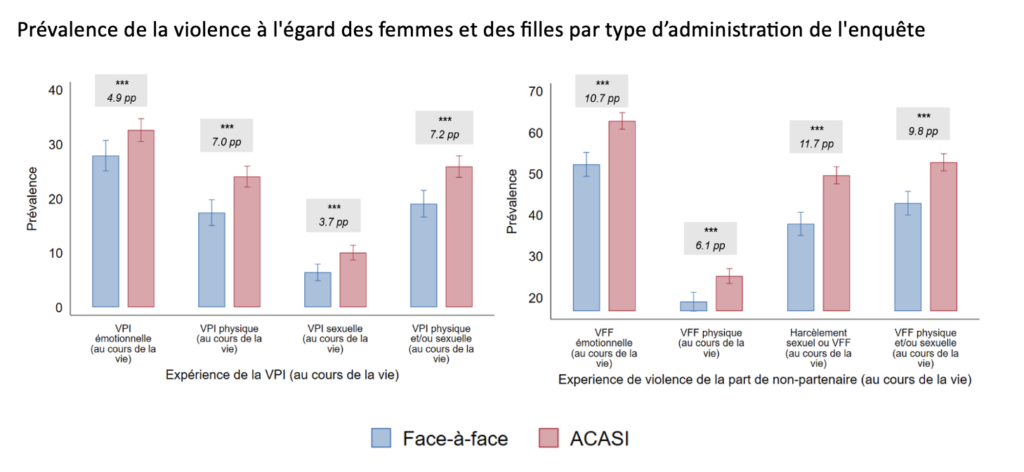

Les résultats présentés dans la figure 3 indiquent que la prévalence de la violence déclarée au cours de la vie est plus élevée dans le groupe ACASI (barres roses) que dans le groupe face à face pour tous les résultats (barres bleues). Les augmentations vont de 4 à 7 points de pourcentage (pp) pour la prévalence de la VPI et de 6 à 12 pp pour la prévalence de la violence à l’égard des femmes sans partenaire. Pour les mesures combinées de toute violence physique et/ou sexuelle, ces différences correspondent à une augmentation de 39 % de la prévalence des VPI et de 23 % de la prévalence de la violence à l’égard des femmes non-partenaires parmi les participants utilisant ACASI.

En général, l’augmentation de la divulgation est plus importante pour les types de violence les moins courants (y compris la VPI sexuelle), ce qui confirme l’hypothèse selon laquelle la stigmatisation et la honte contribuent à une faible divulgation dans ce contexte. Ces mêmes tendances s’appliquent aux mesures dont la période de rappel est plus courte (année écoulée), aux indices de fréquence de la violence à l’égard des femmes et aux mesures axillaires de la volonté déclarée d’intervenir en cas de VPI physique subie par une voisine, et de la volonté de demander de l’aide.

Figure 3

Notes: VPI = violence du partenaire intime ; VEF = violence contre les femmes et les filles ; intervalles de confiance à 90 % indiqués, les erreurs standard sont regroupées au niveau du village.

Pourquoi cela est-il important—et que devons-nous savoir ensuite ?

Nos résultats indiquent que l’utilisation d’enquêtes auto-administrées pour collecter des données sur la violence à l’égard des femmes augmente la divulgation à des taux significatifs au sein d’une population d’adolescentes et de jeunes femmes dans les zones rurales du Sénégal. Cela suggère que des enquêtes similaires menées au Sénégal à l’aide d’enquêtes administrées par un enquêteur pourraient sous-estimer gravement la prévalence de la violence à l’égard des femmes. En fait, notre étude révèle des taux de VPI physique et/ou sexuelle au cours de la vie qui sont deux fois plus élevés que les taux de prévalence relevés dans les données de l’Enquête Démographique et de Santé la plus récente et représentative au niveau national (13 %). Cela n’est pas vraiment surprenant, car les normes au Sénégal soutiennent l’idée que la VPI doit être considérée comme une affaire de famille – comme le démontrent les données qualitatives collectées en parallèle à cette étude :

« Comme dans tous les couples, il peut y avoir des problèmes mais, comme on dit : “le linge sale se lave à la maison” – donc leurs problèmes intimes, ils peuvent les régler en interne. Ils n’auront pas besoin de m’en parler ». ~ Bénévole en santé communautaire, Kolda

En outre, les femmes disposent de peu de services ou de recours formels pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, et le code juridique sénégalais ne reconnaît toujours pas certaines formes de violence, notamment le viol conjugal, ou d’autres formes de violence sexuelle ou émotionnelle. Pour promouvoir les progrès dans la lutte contre les VAWG, une étape cruciale consiste à générer des données plus précises sur la prévalence et la nature de ces violences, afin de stimuler l’investissement et l’attention au niveau national.

Il nous reste également beaucoup à apprendre sur la manière de recueillir avec précision et dans le respect de l’éthique des mesures de la violence, par exemple :

- Comprendre les facteurs qui contribuent à la sous-déclaration : Nous savons peu de choses sur les caractéristiques qui conduisent à une sous-déclaration selon les différentes méthodes de collecte de données. Dans notre étude, nous avons évalué comment les variations d’attitudes et de normes liées à la violence à l’égard des femmes, ainsi que d’autres facteurs logistiques de l’enquête, contribuaient à l’augmentation de la divulgation —nous n’avons trouvé que peu de corrélations. Il est essentiel de mieux comprendre les raisons de la sous-déclaration pour voir comment nos résultats pourraient s’appliquer à d’autres contextes et pour suggérer quand est-ce que l’ACASI peut être une modalité utile pour réduire les biais.

- En savoir plus sur les coûts et les compromis liés à l’utilisation des modèles ACASI : Malgré leurs avantages potentiels, les approches telles que les ACASI nécessitent des investissements dans le développement de modules et dans des projets pilotes afin de garantir le bon déroulement des enregistrements et de l’administration. Il existe également des compromis en matière de coûts. Par exemple, les modules auto-administrés prennent plus de temps sur le terrain ; dans notre cas, le temps total pour remplir le questionnaire était plus long de 8 %. Enfin, les enquêtes auto-administrées ne conviennent pas aux populations peu alphabétisées pour les questions complexes qui ne se limitent pas à des réponses “oui” ou “non” (par exemple, “qui était l’auteur de l’agression ?”). Des recherches antérieures menées auprès de populations peu alphabétisées en Éthiopie et en RDC ont montré que l’enquête ACASI était facilement comprise par les participants. Cependant, des recherches plus récentes menées au Libéria et au Malawi suggèrent que certaines femmes ne comprennent pas l’enquête ACASI, ce qui entraîne des déclarations erronées. La logistique de la mise en œuvre et l’adéquation de l’ACASI à différentes populations doivent donc être examinées de près.

- Investir dans l’analyse de l’expérience des femmes avec les méthodes d’entretien et les implications éthiques de l’administration de l’enquête : En fin de compte, nous voulons donner aux participants la meilleure expérience possible de la collecte de données pour éviter de les traumatiser à nouveau et promouvoir une approche “ne pas nuire”. Des questions subsistent également sur les protocoles éthiques qu’il est essentiel de mettre en place et de signaler les violences dans les enquêtes auto-administrées, et sur la manière dont l’absence de contact avec un intervieweur potentiellement empathique peut modifier l’expérience des femmes et des jeunes filles en matière de collecte de données.

La poursuite d’une expérimentation éthique dans la collecte de données qui permet aux femmes et aux filles de mieux représenter leurs expériences de la violence peut conduire à une représentation plus précise du problème et à une meilleure information sur les politiques et les programmes les plus prometteurs pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes.

Amber Peterman est professeur associé de recherche à l’université de Caroline du Nord (University of North Carolina). ; Melissa Hidrobo est chargée de recherche principale à l’unité Pauvreté, genre et inclusion de l’IFPRI; Malick Dione est analyste de recherche à l’unité Nutrition, régimes alimentaires et santé de l’IFPRI. Cet article est basé sur des recherches qui n’ont pas encore été évaluées par des pairs.

Document de travail cité en référence:

Peterman, Amber; Dione, Malick; Le Port, Agnès; Briaux, Justine; Lamesse, Fatma; and Hidrobo, Melissa. 2023. Disclosure of violence against women and girls in Senegal. IFPRI Discussion Paper 2195. Washington, DC: International Food Policy Research Institute (IFPRI). https://doi.org/10.2499/p15738coll2.136775

Nous remercions les membres de l’équipe d’étude qui ont contribué à l’évaluation globale et aux enquêtes précédentes, notamment Abdou Salam Fall, Jessica Heckert, Moustapha Seye et Annick Nganya Tchamwa, ainsi que les collègues de l’IFPRI Nicole Rosenvaigue et Rock Zagre pour l’excellente administration des finances et l’aide apportée au codage des enquêtes. Nous remercions les enquêteurs et l’équipe de terrain d’ASSMOR qui ont géré le processus de collecte des données, ainsi que les femmes et les adolescentes interrogées dans le cadre de cette étude. Nous remercions le programme de recherche du CGIAR sur les politiques, les institutions et les marchés (PIM), la plateforme du CGIAR sur le genre et un donateur anonyme pour le financement de ce travail.